交渉の準備について(2)

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

4.限界の問題:どこまで準備すれば十分なのか?

「準備はすればするほど良い、ゆえに可能な限りのリソースを準備に投入せよ」というのが交渉の準備に対する一般的な認識である。しかし、交渉開始前に果たしてどこまで準備すれば十分と言えるのであろうか?そのような目安は存在するのか?逆に準備し過ぎることによる不都合はないのか?「境目の問題」につ

づく交渉プロセスの前提への第二の疑問として、準備の「限界」の問題を取り上げる。

前回の交渉プロセスの3段階モデルにおける準備段階の定義、「交渉当事者が交渉すると決めた後、テーブルに着く前に着手する一連の活動」を所与とした場合、この活動には少なくとも以下の3つの限界が存在する。

4.1.リソースの限界

まず、交渉の準備を行うにあたり、必要なリソースが無限にあるわけではない。準備を行う者は、時間、専門性、金銭、データ、文書へのアクセス、その他のリソースの制約に対処しなければならない。このリソースの限界が、準備にかける努力の大きさを制約する。また、リソースに限界ゆえに、準備を行う者は調査、分析、計画立案にどの程度までの時間、労力、金銭を投じればよいかの費用対効果計算に直面することになる。投下するコストに対して、得られる価値は通常低減するからである。

4.2.情報の限界

仮にリソースが無限だったとしても、交渉は本質的に不完全情報ゲームである。交渉の不完全情報は交渉プロセスの6つの基本的な特徴から生じる。1.交渉は複雑性の程度が高く、多くの変数が予測できない相互作用をしている。2.将来の状態についての知識は本質的に不完全なので、交渉は不確実性が高い。3.自分と相手の関心と代替案について完全情報を得ることは不可能であり、関心は時間の経過と共に変化するため、交渉は曖昧さの程度が高い。4.交渉当事者はしばしば様々な形で偽り、情報を隠し、自分の関心や代替案について間違った情報を与える。5.仮に合意可能範囲を決定できたとしても、実際の合意は交渉当事者の相互作用によって行われるので、非決定的である。6.交渉は初期条件の小さな変化が重大な結果を招く可能性がある(カオス理論ではこれを「初期値鋭敏性」という)。例えば、交渉者が最初に部屋に入った時、握手をするかどうかという単純な事実が、交渉全体の過程に大きな影響を及ぼすかもしれない。以上のような理由から、交渉者が自分の知りたいことの全てを知るのは不可能であり、この事実を埋められるだけの準備をすることはできないのである。

4.3.認知的限界

準備の成果は、人間の知覚、推理力、能力によって制約される。先の二つの限界と異なり、認知的限界の存在は、準備のプロセスの規模と有効性を制限するばかりでなく、実際の交渉でも交渉者が望ましい結果に達する能力を妨げるのである。

さらに、伝統的な準備の活動(情報収集、分析、計画立案)は、交渉者の関心と選好が安定していることを暗黙の前提としている。安定しているからこそ、それらは事前に分析し、評価し、確定することができるのである。しかし、この前提では、交渉期間中に新たな機会が発生したり、新しい情報が利用できるようになった時に、関心と選好の変更に対処することができない。その結果、合意に向けた交渉者の柔軟性を削ぐことにもなりかねないのである。

また、関心と選好の分析に膨大な時間と労力を投じた交渉者は、それがサンクコストとなって、たとえ相互に利益のある結果に達する可能性のある妥協案に対しても、柔軟性、創造性、受容力を失うかもしれない。同じことが、相手の関心と選好の分析についても起こり得る。

以上、三つの限界が、実際の交渉の準備プロセスをかなり制約しているのである。交渉の準備にコミットしたあまり、自分の準備を捨て去ることができず、変化への柔軟性を欠いてしまうのであれば、それは「準備し過ぎる」ことの弊害であると言える。

5.改めて「準備」を考える

前述の境目と限界の問題を前提とすれば、交渉の「準備」が意味するものを再考する必要があるだろう。従来の「準備」を別個の段階とみなすことには問題がある。何故なら「情報収集」、「分析」、「計画立案」という活動は、交渉プロセス全体を通して行われるものだからである。同様に、リソース、情報、認知の限界の存在は、交渉者がその費用対効果分析を交渉プロセス全体を通じて行わなければならないことを意味している。交渉プロセス全体を通じ、交渉者は次の3つの主要な決定を行わなければならない。

1)交渉テーブルから離れての情報収集、分析、計画と交渉テーブルでの情報収集、分析、計画にどの程度コストをかけるか?

2)テーブルから離れ状況を変える行動と、テーブルでの自ら関心の追求にどの程度コストをかけるか?

3)テーブル外とテーブルでの学習はどの位が最適なのか?

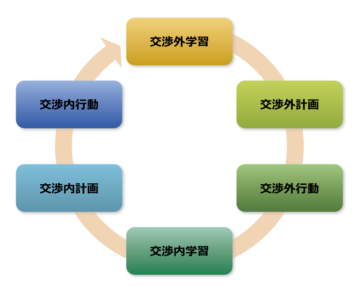

これに答えるため、M.ワトキンスとS.ローゼンは「学習と計画の循環モデル」を提案している(【図3】)。

「学習」とはテーブルから離れている時とテーブルでの両方であらゆる利用可能なソースから得られる新たな情報を収集し、分析し、統合することを意味している。「計画」とは、テーブルの外とテーブルで将来の行動のために計画を作り出し、他にまだ利用可能な情報はないかを識別することである。「行動」は、状況を変えるための努力を意味し、具体的にはテーブルから離れること、ブレインストーミングのセッションの間に情報を共有すること、交渉テーブルで従来型の提案と譲歩を交換することなどが挙げられる。交渉者は交渉外と交渉内の両方において、これら3つの主要な活動サイクルを通じ、適応的に交渉プロセスを進めるのである。

【図3】学習と計画の循環モデル

M.ワトキンスとS.ローゼンによれば、旧来のモデルとの最も重要な違いは、交渉プロセスを通じた「学習」の中心的役割にある。即ち、交渉を「相手を含む、あらゆる利用可能なソースから継続的に新たな情報を獲得し、期待と戦略を調整するプロセス」として捉えるのである。

このモデルは、交渉に本来備わっている、リソース、情報、認知の限界をマネジメントし、前述の3つの主要な決定に注意を集中するためのフレームワークを提供する。交渉者は無限の情報収集、分析、計画を行うことはできないので、このモデルは、目に見えるリソース配分の決定を行い、リソース間のトレードオフ、例えばテーブルを離れての学習とテーブルでの学習のトレードオフを重視するのである。テーブルを離れての学習とテーブルでの学習の間のトレードオフを行うには、個別の交渉の特徴を考慮に入れる必要がある。例えば、単純かつ確実な交渉であれば、交渉者は必要なことの大半は事前に学習することができ、交渉のテーブルで学習することはほとんどないであろう。したがって、交渉は素早く進められる。逆に交渉が複雑かつ不確実であれば、テーブル前の学習には厳しい制約がある。代わりに交渉者はテーブルに着いた後の「学習計画」により多くのリソースを費やすのである。そのため、交渉は小さなステップに細分化され、漸次的に進められることになる。これを中古車の二者間交渉と北朝鮮の核兵器計画をめぐるアメリカと北朝鮮の間の交渉の違いで考えてみよう。前者においては、交渉者は同じような情報をかなり簡単に収集することができる。買い手は車の価値について必要な調査を行うことができ、情報の非対称性の程度が低いので、交渉も通常かなり素早く進めることができる。反対に、アメリカと北朝鮮の交渉には非常に高度な複雑性、不確実性が存在する。アメリカはコミュニケーション・チャネルや情報源が限られており、したがって交渉はより適応的に、漸進的に進められることになるのである。

交渉テーブルとテーブル外での両方での継続的な学習に焦点を当てることは、交渉者に仮説を検証するという視点で交渉を考えさせる。相手の関心と価値について仮説を持っている交渉者は、その仮説を検証するというゴールを持って交渉に臨み、場合によってはその仮説を「捨て去る」ことも厭わない。学習する交渉者は、相手の選好が交渉の過程において変化するかもしれないという可能性に対し、伝統的なモデルに固執する交渉者よりオープンであろう。「学習と計画の循環モデル」は、交渉者が①事前の情報収集・分析・計画への投資、②交渉プロセス期間中の学習、③仮定を捨て去る、この3つのバランスをとり、より良い交渉結果をより効率的に得るのに役立つのである。

参考:

M.Watkins, S.Rosen,“Rethinking ‘Preparation’ in Negotiation”,”Business Fundamentals-as taught at the Harvard Business School”, Harvard Business School Publishing, HBS No.1771, 2001

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー