決定分析(5)-等価交換-

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

1.トレードオフ(Tradeoff)

意思決定において、すべての目的を同時に達成できればよいが、常にそのようにできるとは限らない。その場合、目的間でトレードオフを行い、いかに妥協をするかを考えなければならない。しかし、トレードオフを行うのは容易ではない。トレードオフを難しくしている要因には、以下のようなものが挙げられる。

①代替案には多くの次元(目的)がある ②次元間の重みづけを論理的にしなければならない ③次元の測定単位が異なる

2.等価交換(Even Swap)

上記のようなトレードオフを難しくしている要因を克服し、なおかつ難解な計算などを使わず、誰もがいかなる目的の間のトレードオフも行える画期的な方法をハモンド、キーニー、ライファは開発した。これは「等価交換」(Even Swap)と呼ばれ、ハーバードビジネスレビュー誌1998年3月~4月号で発表された。

【ケース:オフィスを移転する】

コンピュータ科学者のアラン・ミラーは、技術系コンサルティング業を始めた。最初の1年は自宅で仕事をしたが、事業の成長に伴い、彼はピアポイント・オフィスパークにあるオフィスの2年リースを契約することに決めた。現在、リースは期限を迎えつつある。彼はリースを更新するか、新たな場所に移るか決める必要がある。

事業と今後の見通しについてかなり考えた後、ミラーはオフィスが満たす5つの最重要目的を定義した。①家からの通勤時間が短い、②クライアントへのアクセスがよい、③オフィスのサービス(事務補佐員、コピー機とFAX、郵便サービス)がよい、④十分な広さ、⑤低コスト。彼は12件以上の物件を調べ、明らかにニーズに達しないところを減らし、5つの実行可能な代替案を決めた。パークウェイ、ロンバード、バラノフ、モンタナ、そして現在のピアポイントである。

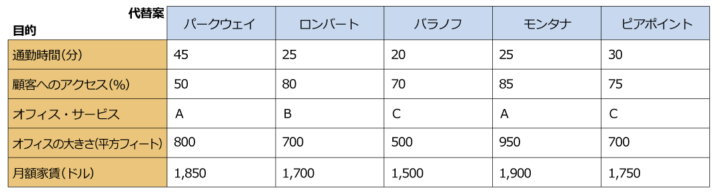

それから彼は帰結表(表1)を作り、各々の目的に対応する代替案の帰結を並べた。各々の目的に対して彼が使った測定基準はそれぞれ異なる。例えば、通勤時間はラッシュ時に出勤する場合の平均時間(分)。クライアントへのアクセスの評価基準は、オフィスからお昼時で1時間以内にあるクライアントの割合とした。提供されるオフィス・サービスに対しては、A~Cの三段階。”A”はコピー機とFAX、電話応答、事務補佐員料を含む完全なサービスがある。“B”はFAXと電話応答のみ。“C”は利用できるサービスがないことを表している。オフィスの大きさは平方フィート、コストは月額家賃である。

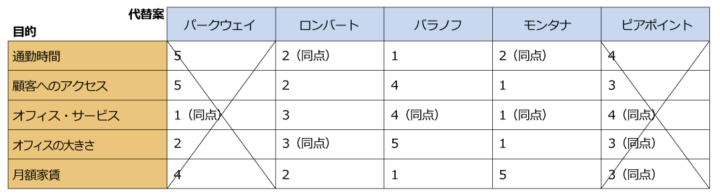

比較する代替案が多いので、ミラーは優位性を元に幾つか削除しようとする。作業を簡単にするため、彼は帰結表を利用し「順位表(表2)」を作成する。ここでいう「優位」とは、ゲーム理論における「支配」・「弱支配」の意味で使っている。逆に「劣位」とは「支配または弱支配されている」という意味である。ここでいう「支配」とは、代替案Aの目的が代替案Bの目的よりすべて望ましい場合、「AはBを支配している」という。また、代替案Aの目的が代替案Bの目的より同等または望ましい場合、「AはBを弱支配している」という。

作業を簡単にするため、ミラーは帰結表を利用し、各目的の優劣を序数的に決めた「順位表」も作成する。

順位表から、ミラーはすぐにロンバードがピアポイントよりも優位であることが分かる。彼はピアポイントを削除する。また、モンタナもコストを除いてパークウェイより優位である。彼は元々の帰結表に戻り、月額たったの50ドルの差で、+150平方フィートと、はるかに短い通勤時間、クライアントへのアクセスがはるかによいといったことに気付く。そこで、彼はパークウェイも除外する。

【表1:ミラーの帰結表】

【表2:ミラーの順位表】

参考: John S. Hammond、Ralph L. Keeney、Howard Raiffa、”Smart Choices”、 ジョン・S. ハモンド、ハワード ライファ、ラルフ・L. キーニー著、『意思決定アプローチ-分析と決断』(ダイヤモンド社) John S. Hammond、Ralph L. Keeney、Howard Raiffa、”Even Swaps_ A Rational Method for Making Trade-offs” Harvard Business Review March-April, 1998 Howard Raiffa、“Memoir: Analytical Roots of a Decision Scientist” Robin Gregory、Robert T. Clemen、Terre Satterfield、Tom Stone、“Creative Decision Making”

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長 日本繊維屑輸出組合理事 日本交渉協会燮会幹事 日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における 現在、同社取締役副社長。

その他のレクチャー

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(13)-確率判断における認知バイアス-

人の認知は確率判断が苦手である。今回は、確率判断における認知バイアスとして、「連言錯誤」、「基準比率の無視」、「少ないサンプルの予測力の過小評価」を取り上げる。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(12)-モンティ・ホール問題-

ベイズの定理と直感的な推論がずれることの有名な例に、「モンティ・ホール問題」と呼ばれるパラドックスがある。モンティ・ホールとは、“Let‘s Make a Deal”というアメリカのバラエティ番組の司会者の名前であり、同番組を例にした以下のような問題である。読者は選んだドアを変えるだろうか?それとも、そのままにするだろうか?

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(11)-ベイズの定理-

ある事象Aが起こったという条件のもとでの事象Bの確率(条件付き確率)が成り立つ定理を「ベイズの定理」といい、18世紀の数学者、トーマス・ベイズによって示され、その後、ラプラスによって再発見・発展した。意思決定論とは、ある情報を得て次にどの行動をとるのが最善かを決める理論のことであるが、その決定にベイズの定理を用いた意思決定をベイズ的意思決定という。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(10)-損失回避性批判(2)-

科学とは「コンセンサスを通じて科学的真実を定義する、本質的に社会的なプロセス」であり、証拠は主観的世界観、あるいは科学者がある時点で受け入れている信念に照らして評価される。クーンはそのような科学を「正常科学」と呼び、「一つまたはそれ以上の過去の科学的成果、ある特定の科学界がさらなる実践の基盤を提供するものとして、一時的に認めている成果に基づいた研究」と定義している。この「成果」をクーンは「パラダイム」と呼び、科学界で採用されるには、その他の科学研究領域からの支持者を引き付けるため、前例がなく、研究者が探求し、パラダイムを構築するための未解決の問題を残していなければならないと主張している。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(10)-損失回避性批判(1)-

従来の期待効用理論を批判する形で起こった「プロスペクト理論」、およびそれを土台として発展した行動経済学は今や隆盛を極めている。カーネマンが「損失回避の概念は行動経済学に対する心理学の重要な貢献である」と述べているように、行動経済学の中核概念は、利得よりも損失を避けようとする人間の心理傾向、「損失回避性」であるが、この損失回避性については、近年批判も出始めている。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(9)-効用理論に戻れ(3)-

Q3’、Q4’は、Q3、Q4の利得を損失に変えたものであることが分かる。Q4’の方は損失の期待値がやや低いDを選択した方がわずかに多かったので、これは期待効用理論の観点からも理解できる。問題はQ3’の方である。Aの方が損失の期待値がわずかに大きいが、それにもかかわらず圧倒的多数の92%がAを選んだのである。これはどういうわけであろうか?カーネマンらの説明によれば、人は損失を嫌う、したがって、確実な損失を回避するため、リスクをとる傾向にあるというものである。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(9)-効用理論に戻れ(2)-

期待効用理論で考えれば、AとB、CとDの確率的利得の比率は、共に16:15である。つまり、選択されるのはAとC、BとDのいずれかであるのが合理的である。そして、期待値はAとCがいずれも高いので、AとCが合理的選択となる。ところが、実験結果はBとCであり、しかもQ3では80%という圧倒的比率でBが選ばれた。考えられるのは、Q3については前回同様、損失回避性により確実な方が選ばれたということ、Q4についてはどちらも当たる確率が低く、両者の確率の差も大きくないので、そうであれば金額の大きい方に賭けてみようというものだ。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(9)-効用理論に戻れ(1)-

ライファはカーネマンやトヴェルスキーの主張するプロスペクト理論を否定してはいない。期待効用理論が現実の人間行動を上手く記述できないことも認めており、”Negotiation Analysis”の中でも行動意思決定論の研究成果をしばしば取り上げている。それでもライファは、より良い意思決定を行う手法として期待効用理論は依然として有用であると考えており、1985年に”Back from Prospect Theory to Utility Theory”という論文を著している。交渉分析において、交渉相手の行動や戦略を記述的に説明したり予測したりするには、行動意思決定的分析が優れており、その上で交渉当事者が意思決定の処方を下すための規範を示すのには従来の決定分析が優れていると、それぞれ役割が異なるとライファは考えていた。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(8)-期待効用理論に対する批判-

前回述べたように、期待効用理論は現実の人間の行動を説明するものではないとする批判も多い。その先鞭ともいえるのが、「アレのパラドックス」である。1988年にノーベル賞を受賞した、経済学者のモーリス・アレは、1953年にニューヨークで行われた会議において、以下のような実験を行い、実際の人間が期待効用理論には従わないということを示した。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(7)-リスク下の意思決定-

経済学者のフランク・ナイトによれば、リスクとは「確率が分かっている不確実性」を言い、確率が分からない真の「不確実性」とは区別する。代替案にリスクがある場合、その代替案がどのような結果となるかは、確率的にしか分からない。起こる結果の価値分析の方法には、「定性的順序」、「貨幣価値」(EMV)、「望ましさの価値」(EDV)、「効用価値」(EUV)の四つがある。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(6)-等価交換-

ミラーは帰結表を作り直す(表1)。表を眺めると、3つの代替案については通勤時間がほぼ同じであることが分かる。バラノフの通勤時間が等価交換で25分になれば、代替案すべての通勤時間は同じになり、目的から外すことができる(これは期待効用理論における独立性の公理と同じ考え方である)。ミラーは、バラノフの通勤時間の増加分をクライアントへのアクセスの8%の増加で埋め合わせることができると決定する。慎重に検討した結果、彼は交換を行い、通勤時間を無意味にする。

窪田恭史氏による交渉学Web講座 決定分析(5)-等価交換-

意思決定において、すべての目的を同時に達成できればよいが、常にそのようにできるとは限らない。その場合、目的間でトレードオフを行い、いかに妥協をするかを考えなければならない。しかし、トレードオフを行うのは容易ではない。トレードオフを難しくしている要因には、以下のようなものが挙げられる。