決定分析(9)-効用理論に戻れ(3)-

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

4.反射効果

以下のQ3’、Q4’ではそれぞれどちらを選択するだろうか?

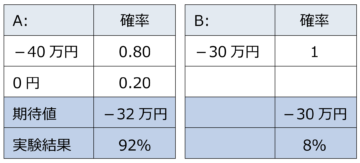

【Q3’】

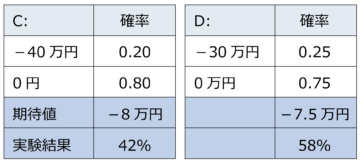

【Q4’】

Q3’、Q4’は、Q3、Q4の利得を損失に変えたものであることが分かる。Q4’の方は損失の期待値がやや低いDを選択した方がわずかに多かったので、これは期待効用理論の観点からも理解できる。問題はQ3’の方である。Aの方が損失の期待値がわずかに大きいが、それにもかかわらず圧倒的多数の92%がAを選んだのである。これはどういうわけであろうか?カーネマンらの説明によれば、人は損失を嫌う、したがって、確実な損失を回避するため、リスクをとる傾向にあるというものである。つまり、「決定分析(8)-期待効用理論に対する批判-」のプロスペクト理論で見たように、人は利得に対してはリスク回避的に、損失に対してはリスク愛好的に評価する傾向がある。これを「反射効果」という。確実に30万円失う位なら、40万円失うリスクを冒してでも損をせずに済むわずかな可能性に賭けてみようというものだ。

このような選択が望ましくないとは必ずしも言えないだろう。例えば、放っておけば確実に死に至る状況にあっては、例え僅かな確率でも助かるかもしれない可能性に賭けてみるというのは、不合理とは言えないのではないだろうか。しかし、状況によっては期待効用理論に従って行動した方が良い場合もあるだろう。例えば、Q3’のBにおいて、-30万円がサンクコスト(既に投下し、行動を止めても取り戻すことができないような費用)であるような場合だ。後に採り上げるが、損失を取り戻そうとして行動がエスカレートしていくような状況に陥るのであれば、確実な損失を甘受した方が良い場合もある。

イツァーク・ギルボアは『意思決定理論入門』の中で、反射効果が合理的と言えるケース(1)、どちらとも言えないケース(2)、合理的とは言えないケース(3)として、以下のような例を挙げている。

1.合理的と言えるケース

私は政治家である。私はあるプロジェクトを推進しており、そのプロジェクトにはこれまでに5,000万円投資してきた。しかし、それはそもそも良くない構想だった。私のアドバイザーは、プロジェクトは中止すべき時に来ているかもしれないと言った。プロジェクトにあと5,000万円投資すれば、成功してこれまでの投資で生じた損失額を相殺できるかもしれない。そうすれば、これまでの投資を正当化できるだろう。しかし、同じ確率で大きな失敗、つまり計1億円失う可能性もある。私はどうすべきだろうか?

2.どちらとも言えないケース

私は既婚者だ。私は家の財産管理を任されており、友人のビジネスに50万円の投資をしてきた。しかし、そのビジネスの状態は思わしくない。友人は、更なる投資が無いと、これまでの投資が全て回収できなくなると告げてきた。私はあと50万円投資することができる。投資した場合、50%の確率で経営が改善され、初期投資が回収できるようになるが、50%の確率で2回目の投資額も失う。私はさらなる投資をして賭けに出るべきか?それとも損切りをすべきだろうか?

3.合理的とは言えないケース

私は独身者だ。私は家の財産管理を任されており、友人のビジネスに50万円の投資をしてきた。しかし、そのビジネスの状態は思わしくない。友人は、更なる投資が無いと、これまでの投資が全て回収できなくなると告げてきた。私はあと50万円投資することができる。投資した場合、50%の確率で経営が改善され、初期投資が回収できるようになるが、50%の確率で2回目の投資額も失う。私はさらなる投資をして賭けに出るべきか?それとも損切りをすべきだろうか?

参考:

M. Grauer et al. (eds.) (1985) Plural Rationality and Interactive Decision Processes, p.100-113 “Back from Prospect Theory to Utility Theory”

イツァーク・ギルボア著、『意思決定理論入門』(NTT出版)

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー