交渉の準備について(1)

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

交渉の成否は準備が8割、9割とも言われるように、交渉における準備の重要性は誰もが認めるところであり、交渉者にとって最も重要なタスクの一つと見なされている。ところが、その「準備」が何を意味するのか、交渉プロセスの中のいかなる部分を指しているのか、あるいはどの程度まで準備を行えばよいのかなどについては、意外と曖昧なままにされてきた。今回は、M.ワトキンスとS.ローゼン(2001)から、彼らのこれらの問いに対する答えと、従来の準備の「三段階モデル」に対して彼らが提唱した、準備の「学習と計画の循環モデル」を紹介したいと思う。

1.伝統的な「準備」に対する視点

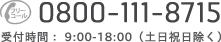

交渉が始まる前の「準備」の活動は、伝統的に概ね①情報収集、②分析、③計画立案に分けられてきた。情報収集とは、交渉の課題と交渉に参加する者の情報を収集すること。分析とは、自分と相手の関心および選好を分析すること。計画立案とは、交渉が始まった時に何をするか計画することである。研究者たちが論じている各活動の内容は、【図1】の通りである。

【図1】伝統的な「準備」の活動

2.「準備」に対する伝統的な前提

M.ワトキンスとS.ローゼンが調査した結果、これまでの多くの研究者による交渉の「準備」に対する記述には、共通する二つの前提があることが分かった。一つ目は「交渉プロセスの三段階モデル」であり、もう一つは「準備はすればするほど良い」という前提である。

2.1.交渉プロセスの三段階モデル

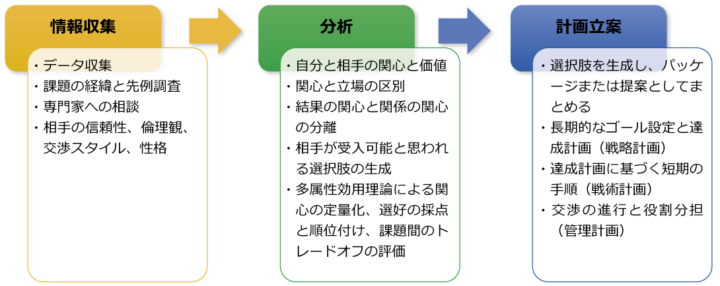

前提の一つ目は、交渉プロセスが①事前交渉、②準備、③交渉という各段階を時系列的に進むということである。各段階が交渉プロセスのどの期間を指しているかは【図2】の通りであるが、この前提により、交渉プロセスには明確に始めと終わりが区別できる段階が存在し、各段階にはそれぞれ明確な目標と独自の活動があると考えられてきた。

2.2.準備はすればするほど良い?

もう一つの前提は、準備こそが交渉の成否を決めるという、準備の重要性の強調である。多くの論文が良い準備こそ良い交渉への道であることを示唆しているが、一方でどの程度までの準備が適切であるのか、準備にかかるコスト、準備によって交渉プロセス全体に起こり得る障害などについてはほとんど注目されてこなかった。

しかし、これら二つの前提にM.ワトキンスとS.ローゼンは疑問を呈している。交渉の「準備」とは、そもそもどこからどこまでと時系列的に期間を区切ることができる性質のものなのだろうか?そしてどこまでやれば「十分な準備」と判断できるのであろうか?逆に準備に固執し過ぎることによる弊害はないのであろうか?

【図2】交渉プロセスの三段階モデル

3.準備の境目:準備はどこから始まり、どこで終わるのか?

【図2】の通り、伝統的な理解によれば、交渉の準備は「交渉当事者が交渉すると決めてから、実際の交渉が開始されるまでの期間」という個別の段階として認識され、その活動は「情報収集」、「分析」、「計画立案」の三つがあるとされる(【図1】)。しかし、この定義には幾つかの問題があるとM.ワトキンスとS.ローゼンは指摘する。

3.1.定義の不一致

一つ目の問題は、そもそも「交渉プロセス」の範囲をどう捉えるかについて、研究者の間で相違があることである。狭義には、【図2】の「交渉段階」すなわち交渉当事者が交渉テーブルに着いて以降を交渉プロセスと捉える研究者がいる一方、広義に上記の三段階モデル全体を交渉プロセスと捉える研究者もいる。

また、「事前交渉」の範囲についても相違がある。ザートマン(1989)、ステイン(1989)、サンダース(1985)らの広義では、「準備」は「事前交渉」の中に含まれる。一方、フィッシャー(1994)やライファ(1992)らの狭義は、「事前交渉」を「準備」が始まる前段階に限っている。

3.2.準備と交渉の重複

二つ目の問題は、交渉段階と準備段階は重なり合い、明確に境目を区別することが難しいということである。現実の複雑な交渉は、複数のラウンドで構成され、交渉者はラウンドとラウンドの間にも「情報収集」、「分析」、「計画立案」という準備プロセスを繰り返すかもしれない。場合によっては、前のラウンド自体が以降のラウンドのための準備であるということもあり得る。準備と交渉は時系列で区切られるのではなく、実際には合意に至るまで準備-交渉のサイクルを繰り返しているのである。

3.3.準備も交渉である

複雑な交渉において、交渉当事者は正式な交渉に入る準備として、内部交渉に相当な時間を費やさなければならない場合がある。つまり、外部交渉の準備として内部交渉があるのである。内部交渉にはさらに内部交渉のための準備が必要であろう。また、内部交渉は外部交渉のラウンド間にも発生しうる。さらには、そもそも交渉を行うかを決定するための議論を交渉当事者間で行えば、「事前準備段階」も交渉であるし、そのための準備も必要になる。現実はこのような複雑な入れ子構造になっているのであり、どこからどこまでがある段階で、どこから次の段階が始まるのかを区別するのは困難なのである。

3.4.思考と行動を分離することの不適切さ

交渉プロセスの3段階モデルは、結果的に準備段階に含まれる「情報収集」、「分析」、「計画」活動を交渉段階から切り離し、逆に交渉段階に含まれる「作用と相互作用」という活動を準備段階から切り離してしまう可能性がある。しかし、このような分離は交渉の結果をお粗末なものにしかねない。何故なら、いかに精緻な準備も交渉行動とその結果をすべて網羅することはできないからである。経営戦略において計画と実行が不可分であるのと同様、交渉の「作用と相互作用」を通じ、「情報収集」、「分析」、「計画」もまた修正されなければならない。そしてまた修正された準備によって交渉も修正されるのである。

上記4つの問題は、特に複雑な交渉(複数のラウンド、複数の課題、多数者間交渉)において、準備の境目を区別することがほぼ不可能であることを明らかにしている。3段階モデルは現実の交渉プロセスを的確に捉えていないのである。これは単に論文上の定義だけの問題ではない。定義が実際の我々の思考の枠組みを規定している可能性があるのである。逆に適切な定義は、交渉者が良い提案を生み出すのに重要な役割を果たす可能性がある。

参考:

M.Watkins, S.Rosen,“Rethinking ‘Preparation’ in Negotiation”,”Business Fundamentals-as taught at the Harvard Business School”, Harvard Business School Publishing, HBS No.1771, 2001

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー