交渉のゲーム的要素を学ぶ

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

前述の通り、 「交渉分析」のベースには「ゲーム理論」がある。“Negotiation Analysis”でも分配型交渉の分析や統合型交渉における価値の分配の問題、多数者間交渉における連合形成の分析などを行うにあたり、ゲーム理論が多用されている。

2018年6月に行われた、交渉アナリスト1級会員の勉強会(燮会)では、この交渉分析にとって重要なゲーム理論の概念を分かりやすく理解するのと、あらゆる交渉の基底にあるゲーム的要素を体感するため、 “Win As Much As You Can”という演習を行った。“Win As Much As You Can”は、ハーバード大学のマイケル・ウィラー教授によって考案された、「繰り返し囚人のディレンマ」を体験できるシンプルな演習である。

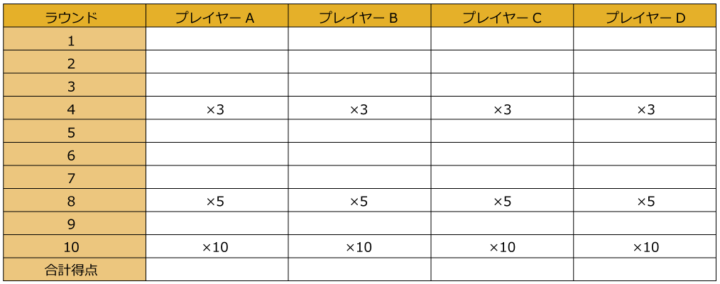

ルールは次の通り。まずプレイは4人で行い、手持ちの「X」または「Y」と書かれたカードのいずれか1枚を一斉に提示する。出されたカードの結果を上にあるような「得点カード」と照合し、各プレイヤーの得点を算出、「得点表」(下図)に書き込む。これで1ラウンドが終了する。全10ラウンドをプレイした後、総得点の最も多かったプレイヤーが勝者となる。なお、第5、第8、第10ラウンドはボーナスラウンドとなっており、得点表のように、これらのラウンドでは得点がそれぞれ3倍、5倍、10倍となる。

なお、演習の間、プレイヤーはファシリテータの許可なく互いに話や筆談をしたり、どちらのカードを出すかの意思表示をしてはならない。例外はボーナスラウンドの前で、この時だけは3分間事前にプレイヤー間でコミュニケーションを取ることが認められる。

この会では、2つのグループで、10ラウンド1回のゲームを3回行った。結果は、得点格差が大きく開いてしまったグループ、逆に驚くほど均質だったグループ、途中まで協調していたにもかかわらず、最後のボーナスラウンドで裏切られ大逆転が起こってしまったグループなど、様々なパターンが生まれた。

実は、“Win As Much As You Can”の“You”には、二つの意味がある。「あなた」と「あなた方」である。つまり、このゲームは個人として得点を競うばかりでなく、全体としての得点を増やせるかという視点の拡大が可能であり、そこに気付くかはプレイヤー次第ということになる。尤も、今回の場合はプレイヤーが交渉アナリスト1級会員であったということもあり、自然とそのような可能性を探った人が多かったようである。

さて、この“Win As Much As You Can”は、「繰り返し囚人のディレンマ」を体験するゲームだけに、ルールは古典的なゲームのルールとほぼ同じである、即ち、

1.固定化された戦略

2.二つの代替案

3.完全情報

4.共通知識

5.同時選択

6.コミュニケーションはない

唯一の違いは、「6.コミュニケーションはない」だけである。もしコミュニケーションも完全に禁止されたルールだったとしたら、この演習はどうなっていたであろうか?

「自分の利益だけを考えたら常にXを出し続ければよい。しかし、恐らく他のプレイヤーも同じように考えるだろう。全員がXを選択したら、最終的に全員△25点という結果になってしまう…」

「では全員でYを出し続ければ、全員25点という平等な結果となるのでハッピーではないか?しかし、もし誰か一人でも裏切ったら、自分は貧乏くじを引くことになってしまう…」

恐らくプレイヤーは上記のようなディレンマに陥ったに違いない。まさしく「囚人のディレンマ」である。このような制約下では、理論上「裏切り」(この場合は「X」)を選択し続けることが解となる。

しかし、“Win As Much As You Can”は、部分的にせよコミュニケーションが認められていたことにより、このようなディレンマを回避することが可能である。しかしながら、全員が協調して(つまりYを選択して)、25点(チーム総得点100点)を目指すということは、提案はあったかもしれないが、結果的に今回の場合見られなかった(もちろん、それだけが解というわけではない)。さらに習熟すれば、より深みのある戦略が生まれてきたであろうと思われる。

「交渉アナリストとは何か?(1)」でも触れたように、ゲーム理論と交渉理論との違いは、交渉が相手とのコミュニケーションによって意思決定を行うという点にある。つまり、コミュニケーションの存在によってプレイヤーが望ましくない結果に陥るディレンマを回避できる可能性が生まれるという示唆は、交渉を行うことの一つの意義といえるだろう。しかし、参加者の中で「全体のパイを大きくしつつ、自分が多く勝つ方法が難しい」と感想を述べられた方がいたように、現実の交渉においても全体利益を大きくし、その後それをどのように配分するかという問題は残る。この配分の際に再びディレンマが付きまとうのである。これは「交渉者のディレンマ」と呼ばれており、交渉学の主要なテーマの一つでもある。「交渉者のディレンマ」については、次回以降で触れたいと思う。

なお、“Negotiation Analysis”のベースにあるもう一つの学問分野である「行動意思決定論」は、現実には上記のようなディレンマ状況、さらには一方のプレイヤーがパイの分け前を一方的に決定できる状況(「最後通牒ゲーム」や「独裁者ゲーム」)にあっても、多くの人が折半またはある程度の利益を譲歩する選択を行うということを明らかにしている。今回も参加者から「ゲームの結果がこの後の懇親会に及ぼす影響が心配」といった冗談めかした声があがっていたが、まさしくその通りで、大方の人には自己の利益最大化だけでなく、公平でありたいという願望と、不公平はいずれ代償を伴うかもしれないという認識が備わっているのである。この事実は、「交渉者のディレンマ」克服に向けての希望であろう。

“Win As Much As You Can”は、「繰り返し囚人のディレンマゲーム」であった。一方、1回限りの「囚人のディレンマゲーム」的状況を題材にした、“Golden Balls”というバラエティ番組がイギリスBBCでかつて放送されていた(2007年~2009年)。

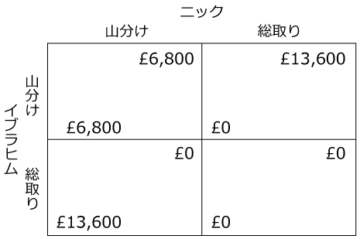

“Golden Balls”は、二人のプレイヤーが賞金を懸け、“Split”(山分け)または“Steal”(総取り)と書かれた金のボールのいずれかを選択するというゲームである。プレイヤー同士面識はない。下図のように、プレイヤー双方が「山分け」を選択すれば、二人とも賞金の半分を獲得できる。しかし、一方が「総取り」を選択し、もう一方が「山分け」を選択した場合、「総取り」を選択した方は賞金を全額獲得し、「山分け」を選択した方は1ポンドも得られない。そして、双方が「総取り」を選択すると、二人とも1ポンドも得られない。つまり、ゲームの構造は典型的な「囚人のディレンマゲーム」となっている。

ただし、このゲームでもプレイヤーはボールを選択する前に、30秒だけ交渉することが認められる。僅かな時間の間にプレイヤーがどのような交渉をするのかが、この番組の見どころでもある。

“golden balls. the weirdest split or steal ever!”

この番組で、ニック(右)とイブラヒム(左)という二人のプレイヤーが、今まさに13,600ポンド(約200万円)を懸け、ゴールデンボールの選択をしようとしている。選択前の30秒の交渉で、ニックは驚くべき提案をイブラハムに行った。ニックは何と、イブラハムに「僕を信じてくれ。僕は100%、総取りを選ぶ」、と言ったのである。そして畳みかけるように、ニックは「山分けを選んでほしい」とイブラヒムに要求し、「そうしたらゲームが終わった後で、君と賞金を山分けするから」と提案した。驚き、唖然とするイブラヒム。しかしニックは表情一つ変えず、頑なに立場を固定し、イブラヒムに「山分け」の選択を迫ったのである。

この状況は、ゲーム理論でいう「コミットメント」に該当する。即ち、双方が「山分け」を選択することに同意し、100万円近い賞金を獲得した方が良いのは明白である。にもかかわらず、一方がさらなる利得を目指し、一か八か立場を固定することで相手に戦略変更を迫るというものである。ニックとしては、「総取り」を選んで双方ゼロで終わるか、ニックの提案を受け入れるしかない。しかし、ニックが本当に賞金を分けてくれる保証はどこにもない。

果たして、結末はどうなったであろうか?実はニックも「山分け」を選択し、折半となったのである。ここがイギリス人らしいユーモアというか、娯楽番組の真骨頂であるといえよう。会場は笑いに包まれた。ニックは「笑い」という利得も計算して交渉していたのかもしれない。

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー