交渉アナリストとは何か?(2)

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

前回は交渉アナリストとは何かを考える前段として、そもそもの交渉分析とは何かについて述べた。今回はそれを踏まえて、「交渉アナリストとは何か」ということについて考えてみたい。

2.交渉アナリストとは何か?

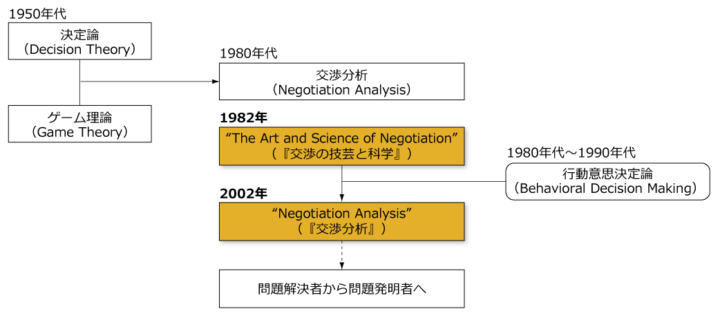

今一度、”Negotiation Analysis”出版に至る道筋を整理しておきたい。【図2】は、それを図示したものである。「ハワード・ライファ先生について」でも述べたように、1950年代から決定論とゲーム理論研究を牽引したライファは、次第にその関心を交渉へと移し、1982年に決定論とゲーム理論を交渉の問題解決に適用する”The Art and Science of Negotiation”を著した。その後、新たに起こった認知心理学的研究(行動意思決定論)を取り込みつつ、”The Art and Science of Negotiation”を大幅増補・改訂する形で2002年に出版したのが、” Negotiation Analysis”である。時にライファ78歳、1994年にハーバード大学を退職し、既に人生の集大成に入っていた時期であった。回顧録の中で、ライファは次のように述べている、「時が過ぎ、私にはやりたいことを確実に行う余裕があった。私のファイルは部分的に終わったプロジェクトで一杯だった。私はもう一度活気に満ち、退職前に行っていたことを続けようと思った」。原書で約550頁にも及ぶ大著を敢えて世に問うた背景には、認知心理学等の発展により、従来の決定論的アプローチの限界が指摘され、合理的決定論への注目が衰えていく風潮に対する、ライファの憂慮があったであろうと思われる。ライファはむしろ、この世の中が非合理だからこそ、社会改善のために合理的思考とその処方が必要なのだと考えていた。”Negotiation Analysis”は、単に交渉分析の技芸(Art)を述べた本ではない。社会を改善するために合理的思考と科学的知識を身に着け、かつ現実にも適切に対応できる「交渉アナリスト」を増やしたいという思いが込められていたであろうことは、前回述べたライファの生涯からも明らかである。

【図2】 “Negotiation Analysis”の成立過程

前回述べたように、「規範的アプローチを基礎としつつ、記述的アプローチによって得られる現実の意思決定を改善するための処方を描くこと」が交渉分析だとするなら、交渉アナリストはその分析によって、交渉を双方にとってより望ましい方向に改善する担い手である、ということになる。しかし、ライファの視野はさらに広い。目の前の交渉ばかりでなく、協創的交渉という行為を通じて社会をより望ましい方向に改善していくことができるとライファは信じていた。しかもその社会とは、現世代だけでなく将来世代も含まれている。交渉アナリストはその科学と技芸によって、世間の人が気づいていない、これから起こるだろう問題を予測し、交渉を通じてその問題に対応する存在でなければならない。その意味で、「問題解決者(Problem Solver)」を超え、「問題発明家(Problem Inventor)」にならなければならない、とライファは説いている。

今回二回にわたって述べてきたことを踏まえれば、日本交渉協会による交渉アナリスト1級の定義、「高い交渉力を持って、社会に貢献できる人」が、ライファの考える交渉アナリスト像とまさに一致することが分かるであろう。「将来にわたる社会に貢献できる人」とすれば、よりライファの考えに近くなるかもしれない。故に、「交渉アナリスト」は、単なる「交渉者(Negotiator)」ではないのである。

参考:

Sebenius, James K. “Negotiation Analysis: From Games to Inferences to Decisions to Deals .”

Negotiation Journal 25, no. 4 (October 2009): 449–465.

Ralph L. Keeney (2016) Remembering Howard Raiffa. Decision Analysis 13(3):213-218.

Richard Zeckhauser(2017)Howard Raiffa and Our Responsibility to Rationality.

Negotiation Journal October 2017

Erwann Michel-Kerjan, Paul Slovic (2010)The Irrational Economist: Making Decisions in a Dangerous World

Prof. Howard Raiffa, Giant in Game Theory and Decision Analysis, Dies at 92(12 JUL 2016)

https://www.hbs.edu/news/releases/Pages/howard-raiffa-obituary.aspx

Howard Raiffa John Richardson David Metcalfe(2002)Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー