交渉者のディレンマ(3)

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

「交渉のディレンマ」の最終回は、「ゲームを変える」ということについて述べたいと思う。前回までは、「交渉者のディレンマ」を回避するため、相手からいかに「協力」を引き出し、価値創造につなげるかという課題を個人的決定の観点から見てきた。また、相手の「偽りの協力行動」をいかに見抜き、それに対する対抗策についても述べた。

今回は、価値創造と価値主張の間の緊張をマネジメントする手段として、交渉そのものの枠組みの変更を考える。つまり、交渉を今一度俯瞰し、より望ましい交渉範囲や手順を考えるのである。D.ラックスとJ.セベニウスは著書『3D交渉術』の中で、この「ゲームを変える」ことを「セットアップ」と呼び、交渉戦術(一次元)、交渉設計(二次元)に続く、交渉の新たな次元(三次元)として重視している。ここでは、その「ゲームを変える」手段として、「調停」、「単一交渉草案」、「合意後の合意」を採り上げる。

4. 調停者の役割

調停者(mediator)とは、問題解決のため争う当事者を支援する第三者のことをいう。交渉における第三者の介入は、”Negotiation Analysis”の中でも重要視されている。調停者は、当事者同士が合意に失敗した場合に両者の合意の下で間に入るが、通常、解決案を強制する権限を持たない。このような調停者の交渉における役割には、以下のようなものがある。

4.1. 情報の流れ、コミュニケーション、学習を促進する

調停は、開示した情報が相手に利用されるかもしれないという交渉者のリスクを軽減する。調停者は・交渉者に対する助言者として行動することができ、交渉者間の情報の非対称性に対処することができる。調停者は交渉プロセスに細心の注意を払うことで、交渉者を安心させ、コミュニケーションを促進する役割を果たす。

4.2. 創意工夫を高める

調停者は、交渉者の選好や考え方について一番知っている立場にあるため、交渉当事者やその他の人が考え付かないような、双方に利益のある条件を提案することができるかもしれない。そうすることで、交渉者の創意工夫を高めることも期待できる。また、創造された価値の分配について、交渉者に提案し説得することがで、「交渉のディレンマ」を回避する役割を果たすことができるかもしれない。調停者は、合意を破壊しかねない問題を排除するため、場合によっては交渉者を別々にすることもあり得る。1978年のエジプト・イスラエル和平交渉、いわゆるキャンプ・デイビッド交渉におけるエジプト大統領アサドとイスラエル首相ベギンがまさにこのような状態であった。

4.3. 情報交換のコストを減らす

ニュースレター2018年9月号の「交渉のゲーム的要素を学ぶ」で取り上げた”Win As Much As You Can”と同じように、交渉は終結に近づくと交渉者が価値主張を行う誘因が高まる。重要な譲歩を行うと、それは交渉の終結が近いことを暗示し、相手が脅しや圧力をかけるシグナリングと受け取られる可能性がある。このため、交渉者は譲歩したがらないかもしれない。そこで調停者が間に入り、用意された解決案を相手が受け入れるなら、自分も受け入れるかと交渉者双方に尋ねる。双方が受け入れれば、調停者は合意を宣言する。これにより交渉の終結が迫った際に起こりがちな、過度な主張を減らすことができる。

4.4. 対立のエスカレーションを鈍化させる

「根本的帰属の誤り(Fundamental attribution error)」と呼ばれる、認知バイアスがある。つまり、自分の身に起こったことは状況のせいにするが、相手に起こったことは、相手の性格の問題だと認識してしまう心理傾向のことである。調停者は、交渉者双方に相手について思いやりのある理解を伝えることで、このバイアスを改めることができるかもしれない。また、交渉者を別々にする、有益なコミュニケーションを促す、信頼を高めることなどを通じて、対立がエスカレートするのを抑えると共に、交渉者同士の関係を改善することができるかもしれない。交渉者は、本当は譲歩したいと思っていても、依頼人の手前、あるは自分が無能だと思われたくないために態度を硬化させる場合がある。その場合も調停者の存在によって、交渉者は譲歩の理由を自分の弱さや相手の強さにではなく調停者に帰属することができる。

5. 単一交渉草案

「単一交渉草案(Single Negotiation Text)とは、1978年のエジプト・イスラエル和平交渉、いわゆるキャンプ・デイビッド交渉において、ハーバード・ロースクールのR.フィッシャーによって提案された(フィッシャー自身は、単一交渉草案はルイス・B・ゾーンのおかげであると述べているが)、調停を支援するためのツールである。単一交渉草案は、多くの国際交渉で採用されているそうである。

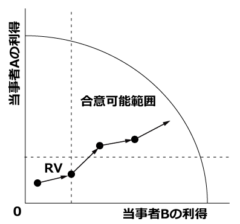

【図4】単一交渉草案

【図4】は、単一交渉草案のプロセスを図示したものである。まず調停者が合意案を作成し、交渉当事者に批判を依頼する。合意を求めるのではなく、あくまで批判である。調停者は批判から浮かび上がった関心を満たす創造的方法を探し、合意案を修正し、再度交渉者に批判を依頼する。この批判と提案のプロセスを繰り返し、調停者が合意可能範囲にあると見なすところまで合意案が改善されたとき、交渉当事者は単純に「賛成か反対か」の採決を求められる。実際、キャンプ・デイビッド交渉では、23回にわたり交渉草案が用意されたという。

単一交渉草案のメリットは、交渉者が草案を受け入れるための譲歩やコミットメントを行う必要がないということである。また、価値創造の責任は調停者にあるため、立場固定による破壊的な主張を回避することもできる。一方デメリットは、前回の「交渉者のディレンマ(2)」でも述べた通り、交渉草案が最初の開始点にアンカリングされやすいということである。

6. 合意後の合意

『ハーバード流交渉術』で有名なR.フィッシャーとW.ユーリは、合意を急ぐことは創造力を曇らせてしまうので、結果の発案(創造)と決定(合意)は分離すべきであると主張した。これを「発案と決定の分離(Separation of inventing from deciding)」という。彼らはブレイン・ストーミングを通じ、「まず発案し、後で決定する」ことを推奨している。これは、まず価値の創造に全力を傾け、主張を後回しにすることで、価値創造と価値主張の間の緊張をマネジメントしようとする試みと理解することができる。

しかし、交渉者があまりにも敵対的である場合、価値主張と対立のエスカレーションの前に、価値創造のためのブレイン・ストーミングは機能しないかもしれない。そこでライファは、「まず合意し、後で発案する」という逆の主張を展開した。これを「合意後の合意(Post-settlement settlements)」という。合意後の合意は、まず暫定合意に達し、それから調停者を介して創造活動を行うというものである。調停者は交渉者へのヒアリングを通じ、当初の合意より望ましいと思われる合意案を提案する。交渉者は最初の合意を支持することもでき、その場合最低限現状維持は達成される。留保価値が担保されているという安心感は、交渉者が自分の選好や考えを偽ろうとする誘因を下げ、さらなる価値創造のためにより正直な開示をさせることができるかもしれない。

「発案と決定の分離」と「合意後の合意」のどちらが望ましいかは、状況によると言わざるを得ない。だが、前者が価値創造と価値主張の間の緊張をマネジメントしようとする試みだとすれば、後者は、膠着状態に陥った交渉のゲームを変える試みとして理解することができる。

結びに

今回の「交渉者のディレンマ」をテーマとしたロールプレイ・シミュレーションに、D.ラックスとJ.セベニウスによる ”DEC vs Riverside” がある。これは、ブルー川に廃液を流している製材会社リバーサイドと環境保護局(DEC)との汚染対策を巡る交渉である。

”DEC vs Riverside” はハーバード・ロースクール内の交渉と紛争解決を専門とする教育研究機関、

”Harvard Program On Negotiation” (通称PON)のウェブサイトより入手可能である。

参考:

D.Lax, J.Sebenius ”Manager As Negotiator”

D.ラックス、J.セベニウス著『最新ハーバード流 3D交渉術』(阪急コミュニケーションズ)

Howard Raiffa John Richardson David Metcalfe(2002)Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー