交渉者のディレンマ(2)

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

前回は、いかにして「交渉のディレンマ」を回避し、交渉の中で「協力」の可能性を引き出すかについて述べた。しかし、「兵とは、詭道なり」(『孫子』計篇)というように、交渉もまた相手の協力姿勢が本当に価値創造を志向しているとは限らない。協力する振りをして、一方的にこちらを搾取することを意図しているかもしれないのである。問題は、価値創造のための協力行動の真偽を見極めるのが難しいということである。そこで今回は、「偽りの創造戦術」として起こりうる幾つかのパターンを取り上げ、それに対する対抗戦術を取り上げたいと思う。

2. 偽りの創造戦術

2.1.自分にとって有利な事項に「原則」を当てはめる

一つ目は、誰も反対できないような価値観、例えば「民主主義」、「自由市場」、「人権」といった相手が反対できないような「原則」から交渉をスタートし、自分にとって都合の良いルールを当てはめようとするようなことである。大国の外交姿勢には、この傾向が見られる。

2.2. 最終合意を急ぐ

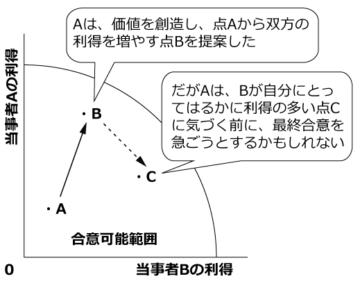

二つ目は、仮に共同利得を創造したとしても、相手が自分の利得がより大きくなるような別の解決策に気づく前に、最終合意しようとする戦術である。例えばセールスで、客が商品の不備や他のもっと安い商品に気づく前にクロージングを急ごうとすることなどがこれにあたる。

【図2】最終合意を急ぐ

これを図で説明すると、【図2】のようになる。グラフの縦軸は交渉当事者Aの利得を表し、横軸は当事者Bの利得を表している。グラフの曲線の内側を「合意可能範囲」(ZOPA)といい、この範囲内であれば両者は合意可能である。さて、Aは当初の合意案、点Aから価値創造を行い、双方にとってより利得の高い点Bの合意案を提案した。これは一見望ましいことのようである。しかし、図を見ると点Aから点Bへの利得の増加は、提案したAの方がBよりもはるかに大きいことが分かる。一方、点Cはどうか?こちらも点Aから見れば、双方の利得を増加させる価値創造である。しかし、点Bと比べると点AはBにとってより望ましいが、Aにとっては利得が大幅に減ってしまう。そこで点Bを提案したAは、Bが点Cの存在に気づく前に最終合意に至ろうとするのである。

2.3. 一方的な協力

三つめは、交渉の早期に協力する振りをして相手にも協力を促し、育んだ信頼と協力関係の中で、自分にとって非常に好ましい解決策のみが受入可能であることを「誠意をもって」主張する戦術である。一旦協力志向になると、そこから分配型志向に突然切り替えることは心理的に難しい。故に、相手はその主張を疑いもなく受け入れるかもしれない。この戦術は、相手が偽りの協力であることを見抜けないことが前提となる。

2.4. 創造に主張を付け加える

四つ目は、価値創造を行った後、合意内容をより自分に有利なものとするために、新たな条件を付け加える戦術である。いわゆる「かじり戦術」と同じである。かじり戦術は分配型交渉の戦術として学習するが、前回述べたように、統合型交渉であっても創造した価値をいかに分配するかという主張の問題が残っているということを忘れてはならない。

2.5. わざと不安定な合意を行う

五つ目は、交渉の合意から早々に利益を得、合意の残りについては避けようとする戦術である。北朝鮮が拉致被害者再調査の見返りに経済制裁解除を要求するといったことがこれにあたる。先に経済的見返りを手にし、再調査の方は後で如何様にも理屈をつけられる。

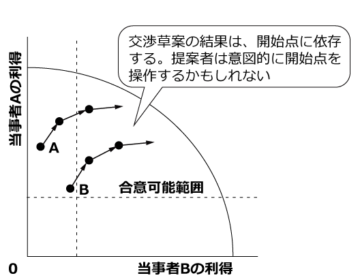

2.6. 交渉草案を意図的に利用する

最後は、先に交渉草案を提示する側が、自分にとって非常に有利な開始点から意図的に価値創造作業を始めようとする戦術である。交渉は開始点にアンカリングされ、合意可能範囲に達したとしてもそれは一方的に提案者に有利なものであるかもしれない。【図3】は、これを説明したものである。

【図3】交渉草案を意図的に利用する

【図2】と異なり、【図3】では当事者Aは横の点線より上側、当事者Bは縦の点線より右側であれば合意可能と考えているものとする。当事者Aが、最初に交渉草案として点Aを提案したとする。点AはAにとっては合意可能であるが、Bにとっては合意できない点である。従ってこの草案は合意に至らず、矢印にそって次の草案が提示される。これもまた合意には至らない。三回目の草案は合意可能範囲内であるが、両者は更なる価値の創造を目指して交渉し、最終的に矢印の先端で合意に達した。

しかし、もし最初の草案が点Aではなく点Bで始まっていたとしたらどうであろうか?点Bから始まった交渉の結果は、当事者Bにとっては点Aから始まった合意より望ましいものである。しかし、Aにとってはそうではない。仮にAが点Bの存在も知っていたとしたら、Aは自分にとって望ましいように敢えて点Aを最初の草案として提示するであろう。このように、交渉草案は最初の開始点にアンカリングされやすいことが分かっている。

3. 偽りの創造戦術への対抗戦術

前節で、偽りの創造戦術の6つのパターンを取り上げた。これらを見抜くのは容易ではないかもしれないが、こうしたパターンがあり得るということを認識しておくことが重要である。そして偽りの創造戦術に対する対抗戦術も絶対のものではない。しかし、以下に挙げる対抗戦術は、時には相手の正直な開示を、時には協力関係を引き出すための罰として機能するかもしれない。つまり、「罰則と報酬」によって協力を引き出す戦術として機能する可能性がある。

3.1. ピタード戦術

一つ目は、創造された価値の評価と正当性について相手が絶対の自信を表明するとき、その自信を逆手に取る戦術のことで、これを「ピタ―ド戦術」という。ピタード(petard)とは、城門を破るためのベル状をした小型爆薬のことを言う。何故この戦術をピタード戦術というのかは不明であるが、典型的なピタード戦術に「コンティンジェンシー契約」がある。コンティンジェンシー契約とは、簡単に言えば成功報酬契約のことであるが、例えばベンチャー企業を売ろうとしている売り手が、その企業の翌年の収益性について絶対の自信を表明している時、万が一業績が悪かった場合の支払額の減額をあらかじめ契約に盛り込んでおくといったようなことである。これにより、売り手には価値を誇張するインセンティブが無くなり、正直な開示を引き出しやすくなる。2010年にグーグルがグルーポンを買収しようとした際、最終的にグルーポンが反トラスト妨害に躊躇し失敗に終わったが、グーグルは提示金額60億ドルの相当割合をアーン・アウト(被買収企業が特定の目標を達成した場合に、買収企業があらかじめ合意した算定方法に基づき買収価格の一部を払うこと)として設定することで、不確実性に対する防衛策をとろうとした。

3.2. おとり戦術

二つ目は「おとり戦術」と呼ばれる。おとり戦術とは、相手が自分にとって最も実現したい項目を隠し、他の項目があたかも重要であるというように振る舞うことで、最終的に本当に重要な項目を勝ち取ろうとする、いわゆる「ショッピングリスト戦術」を行使していると疑われる場合、本命でない項目の重要性に対する言質を取ることにより、逆にその項目で大幅な譲歩をするように見せかけ、相手にとっての本命で大幅な譲歩を求める戦術をいう。この場合、もし相手が正直であれば、相手にとっても利得は大きいはずである。つまり、この戦術も相手に正直な開示を促す効果が長期的には期待できる。

参考:

D.Lax, J.Sebenius ”Manager As Negotiator”

Katherine Shonk “Contingency Contracts and Negotiation”

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー