決定分析(1)-価値焦点思考-

NPO法人日本交渉協会理事 窪田恭史

今回から、ゲーム理論と並び、交渉分析のベースを形成する「決定分析」に入る。決定分析とは、個人の意思決定について価値・不確実性といった事象を数学的に確定することで、「最善の意思決定」を規範的に導き出し、それを現実の意思決定に具体的に応用することを言う。1970年代までの交渉に関する議論は、完全合理的個人、完全情報といった前提に基づく規範的分析が主流であった。ライファは、規範的分析をあくまで現実の人間と対峙する交渉者が実際に利用できる処方的助言を提供しようと試みた。これを交渉の「決定分析的アプローチ」という。

初めに、最善の意思決定に至るまでのプロセスから話を始めたいと思う。意思決定を行うということは、選択する代替案が存在するはずであり(選択肢がないのであれば意思決定を行う必要がない)、その前にどのような代替案があるかを考えるプロセスがあるはずである。なお、意思決定プロセスを扱う領域を「意思決定論」、最後の選択を行う部分だけを扱う領域を「決定論」として区別する場合もある。しかしここでは、両者を含めて「決定分析」として扱う。

1. 価値焦点思考について

まずライファの交渉分析の根底にある「価値焦点思考」(Value Focused Thinking)という考えから説明したいと思う。価値焦点思考は、ライファの教え子の一人であるラルフ・L・キーニーが唱えた概念で、従来の代替案に焦点を当てたアプローチに対し、意思決定者の価値に焦点を当てることで、問題や目的を見直し、より創造的な意思決定を行うアプローチである。

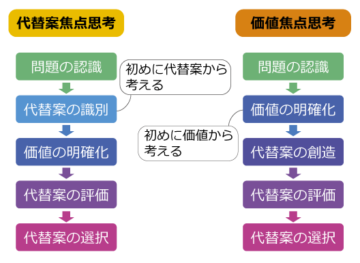

【代替案焦点思考と価値焦点思考】

ハーバート・サイモンに代表される、主流の意思決定プロセスは概ね上の図の左側にあるようなプロセスをたどる。これをキーニーは、「代替案焦点思考」と呼んでいる。何故なら、主流の意思決定プロセスでは、問題を認識した意思決定者がまず解決のための代替案は何かを考えるからである。その上で、幾つかの代替案の中から、自分の価値に合った最適のものを選択する。

これに対し、キーニーは代替案を考える前にまず自分の価値は何か(何を達成したいのか)を明確にせよという。故に、代替案焦点思考と対比して「価値焦点思考」というのである(上図右側)。まず価値を明確にすることが何故重要なのか?それは、価値を明確にすることにより、より幅広く、価値の高い代替案を創出することが可能となり、より望ましい意思決定を行うことができるようになるからである。

キーニー著” Value-Focused Thinking”に取り上げられていた例で説明しよう。アメリカの例であるが、現在大学4年生の学生が、MBAへの進学を考えており、その前に経験を積むため数年間働こうと考えている。その学生はどうするか?一般的な大学生の職探しとして、まずキャンパス内でどんな仕事の募集があるかを探す。そして、5つの仕事の提示を受けたとする(代替案)。彼はそこで、自分のキャリアへの影響とMBAへ戻る可能性を考慮し(価値の明確化)、個人的関心に基づいて仕事を順位付けする(代替案の評価)。そして5つの仕事の中から望ましい1つを選択する。これが一般的な意思決定プロセスである。

これに対し、同じ問題を価値焦点思考で考えてみよう。彼はまず、働くことで何を成し遂げたいかを考え、仕事をする目的を4つ特定する(価値の明確化)。次に、その4つの目的を満たす仕事を幅広く探す。それは必ずしもキャンパス内に来ている応募ばかりではないかもしれない(代替案の創造)。より広い視点から代替案を創造できるというのが、まず価値焦点思考の優れた点である。しかし、そればかりではない。ひょっとすると彼は、価値を明確にする過程で、「そもそもその価値を達成する手段として、MBAに進学することが最善なのか?」と考えるかもしれない。仕事によっては、MBAに進学して得られるスキルと同等か、それ以上のものを獲得できるかもしれない。仕事を探すという「問題」が、新たな「機会」に変わったのである。人は問題を認識すると、それだけに思考が制約されがちである。価値焦点思考は、そのような制約から抜け出すためにも役に立つ。

交渉学を学習された読者であれば、この価値焦点思考は「統合型交渉」を目指す上で極めて重要な思考態度であることが分かるだろう。我々も例えば価格交渉(問題)などに直面すると、価格面でどのような折り合いをつけるか(代替案)に思考が限定されがちである。大抵の交渉が「分配型交渉」にとどまってしまうのは、このような代替案焦点思考に我々があまりにも馴染んでしまっていることも一因だろう。

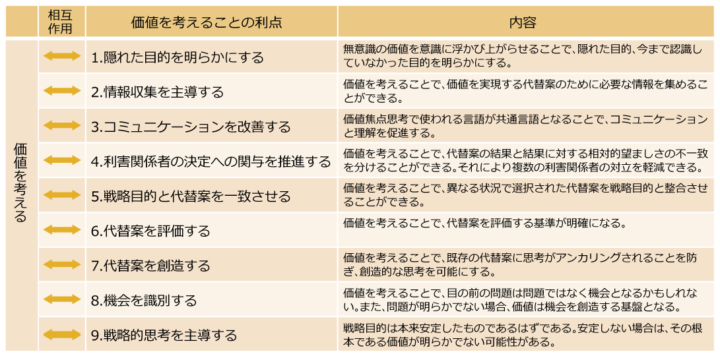

この他、キーニーは価値を中心に考えることの利点として、下記の図の9つを挙げている。

価値焦点思考は、創造性を開発する方法として広く知られている「ブレインストーミング」をより有効なもとするのにも役立つ。次回はこの「価値焦点ブレインストーミング」について述べていく。

【価値焦点思考の中心的役割】

参考:

Howard Raiffa John Richardson David Metcalfe(2002)Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making

マックス・H. ベイザーマン、ドン・A. ムーア著『行動意思決定論―バイアスの罠』(白桃書房)

Ralph L. Keeney (1996) Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision Making

窪田 恭史氏

ナカノ株式会社 取締役副社長

日本繊維屑輸出組合理事

日本交渉協会燮会幹事

日本筆跡心理学協会、筆跡アドバイザーマスター

早稲田大学政治経済学部卒。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)における

コンサルティングおよび研修講師業務を経て、衣類のリサイクルを85年手がけるナカノ株式会社に入社。

現在、同社取締役副社長。

2012年、交渉アナリスト1級取得。

日本交渉協会燮会幹事として、交渉理論研究を担当。

「交渉分析」という理論分野を日本に紹介、交渉アナリスト・ニュースレターにて連載中。

その他のレクチャー